地球上的每一个物种都有属于她自己的分类位置和一个美丽的拉丁文名字。浮游有孔虫属于原生动物门的肉足虫纲🥈,她们很小,小到用显微镜才能看到🦋🫃🏿,她们又很大,默默的记录着地球沧海桑田的变化。

每一个浮游有孔虫属种都有自己的生命曲线,出现,繁盛,最后从地球上消失,长的可达数千万年,短的只有匆匆几十万年。不论长短👋🏽,在顺盈娱乐中出现过🚔,就可能会在顺盈娱乐的沉积物中留下痕迹。有孔虫生物地层学就是通过有孔虫不同属种出现和消失的时间来确定沉积物的年龄🙋🏿。比如一种叫做红拟抱球虫的浮游有孔虫(Globigerinoides ruber pink)🚴🏽♀️,科学家们的研究发现,这位美丽的小姐在南海-印度-太平洋海域最早出现的时间为距今大概40万年🤷🏽♀️,而12万年前🤳🏻,莫名消失。她生活的时候喜欢着粉红色的碳酸盐质的外壳,美丽的颜色可以一直保留到被我们再次发现。有孔虫如此演化🧑🏿🎄,背后主要的推动者是不停在变化的顺盈娱乐环境⛔️👨🏽⚖️。新生代以来,浮游有孔虫种类繁多,那些特征明显,演化迅速的种类被广泛应用于有孔虫生物地层学的研究中🛀。

几乎每一个大洋钻探的航次上,都有几位兢兢业业的有孔虫专家,他们每天在样品处理室和显微镜间忙碌,在显微镜下找到那些被广泛应用的地层属种,快速的判断沉积物年龄,为所有其他方向的研究提供最基本的年代框架🧑🏼🦱。这次的南海IODP367航次上⚓️,三位来自中国和日本的有孔虫研究者◻️,经过近3周的日夜忙碌🚲,显微镜的放大倍数从10倍,到20倍🦡,30倍,最后达到80倍,显微镜下与有孔虫的一次次对话,最终展开了南海U1499站位近3000万年以来的地层画卷。

在一套时代不明的砂砾岩之上👮🏼♀️,各种小巧精致的有孔虫粉墨登场🧝🏼♂️。一粒尘埃大小的有孔虫在80倍的显微镜下🎋,就像一个可口的奶油冰激凌(Tenuitellinata juvenilis),她在南海最早出现的时间大概在3000万年前🕐,一起登场还有“小麦穗”(Chiloguembelina cubensis),她们生活的年代💂🏽,南海深海动荡不堪🏊🏻,我们甚至不知道她们来自何处,一起生活的成千上万的小姐妹,埋藏后真正保存在地层中🔮🏇🏼,又恰巧被我们发现的🌲,寥寥几枚而已🕥。

过了大约800万年⏺,又一种有孔虫在南海的沉积物中闪亮登场🪜,她比“小麦穗”和“冰激凌”壮实很多,看起来圆圆滚滚的煞是可爱(Dentoglobigerina globularis),可惜不知道她从什么时候在南海出现🧂🎾,我们只看到了2198万年前她离开南海的最后一抹身影。

此时的海底中氧气充足🗜,原有的粘土矿物被氧化成漂亮的红色,白色的有孔虫成千上万的点缀其中🎋,取10g的岩石,磨碎👨🏽🎓,倒入双氧水在加热板上加热至少两小时,边加热边搅动🛗,最后就成了一碗浓浓的“巧克力奶”。再用孔径为63微米的筛子过滤,更多更大的有孔虫就呈现在显微镜下🧖🏽♀️,她们表面粗糙,个体大,特征明显📯🏧,在地层中一闪而过(Globiquadrina binaiensis, 19.3-19.03Ma)💪🏼,却成了有孔虫专家进行生物定年的最好材料。

穿过红层,南海似乎安静了许多,沉积物取到200g🧏🏿♀️,洗掉粉砂后,除了亮闪闪的云母片,找不到有孔虫的踪迹🧎🏻♂️。接下来的南海,沉积环境再次变得动荡,原地的深海粉砂和粘土中夹杂着不知何处而来的浅海细砂,粉砂和泥🦧,各种组分你方唱罢我登场🏋🏼♀️,进一步增加了生物地层研究的难度😌,研究者在显微镜下艰难的寻找有效的有孔虫地层标志种。

转瞬间地层进入晚中新世到上新世,有孔虫种类迅速发展,精致的Globorotalia limbata👱♀️,小丑笑Sphaeroidinellopsis seminulina,高冷的Globoturborotalita nepenthes,贵妇帽Globigerinoides obliquus纷纷登场,为生物地层定年提供了更多的可靠资料。

3周1100米的沉积物🚣🏼♂️,在有孔虫专家的努力下,近3000万年的沉积历史渐渐展开🚴🏽♂️,细细述说着南海深海演化的神话。(作者为我院毕业生黄宝琦,现任北京大学地球与空间科学顺盈副教授,写于“决心号”钻探船,2017.3.9)

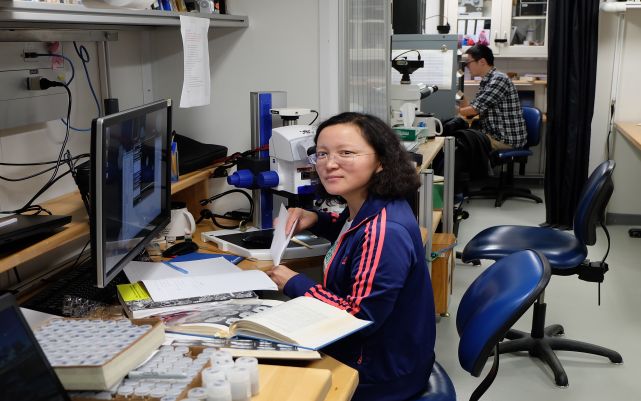

(黄宝琦在“决心号”钻探船微古实验室)

最后更新 (2017-03-10 14:27)