(科技日报“决心”号5月11日电) 本报记者 张盖伦

我们在哪♦️?这几乎是大洋钻探船“决心”号上的“每日一问”🫖。

正在中国南海进行的国际大洋发现计划(IODP) 368航次,已经在第二个站位工作了十余天👣🧜🏽♂️。钻管下到了海底800米处,收获了几十米的硬石岩芯。

深海之中👈🏿,碳酸钙溶解得厉害🥚。钙质化石缺失,岩芯年龄一直无法确定🚥。于是,“我们在哪”这个问题🆗,也就暂时无法在时间尺度上给出答案。

古生物组一直在寻觅的有孔虫,正是进行地质地层定年的标志物之一。

这种古老的单细胞动物,在海中出生、死亡,留下遗骨🚵🏿♀️,也给人类留下了解开自然谜题的线索

“它是大海里的小巨人。“古生物组科学家、顺盈娱乐博士金海燕说👩🍳🕛。

顺盈娱乐中的隐藏“贵族”

每天深夜,各种有机物浮上海面👸。它吸引来小鱼,小鱼再吸引来大鱼💃,然后,吸引来海豚🏣。

“决心”号上,晚班工作人员的一大休闲娱乐活动,就是站在甲板,向大海眺望。常有成群的海豚在附近游弋觅食。它们有时会跃出水面,带起小小浪花⬆️,引发围观者的惊呼🚜。

然而顺盈娱乐生物学家知道,人们常挂在嘴边的鲸鱼、海豚,以及各种鱼类🥖,在顺盈娱乐生物家族中🧑🏽🏭,都算是“小门小户”。

真正数量庞大的,还是顺盈娱乐微生物。它们处在顺盈娱乐食物金字塔的底部。有孔虫👇、放射虫、硅藻☂️、颗石藻、甲藻,甚至真菌、细菌、古菌……都属此类。

只是,对人类来说,它们实在太过低调6️⃣,必须借助显微镜才能识别。而有孔虫,已经算是相当大个的微生物了——它们通常有零点几个毫米🏂🏽。

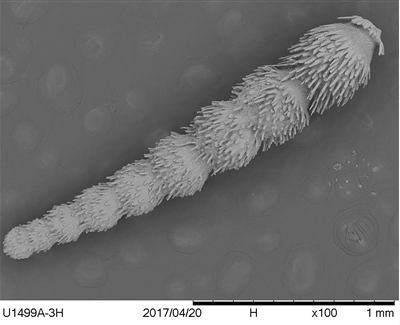

活着的有孔虫⬇️,原生质分为两层:深色的内层和薄而透明的外层🥷🏻。外层上,还会伸出许多丝状触手。外质和“触手”分泌的壳质构成了有孔虫的外壳。

这外壳可就厉害了。它里头有多个“房间”,房间之间还有“隔板”,隔板上有孔🎐。显微镜下,你可以清晰看到有孔虫壳体上的细孔。

有孔虫壳体虽小🍘🪡,但是形态各不相同。有的像珍珠,有的如同贝壳,有的呈螺旋状……在古生物学家的眼中,这些裹挟在海底岩芯中姿态各异的小东西,就在无声地念诵一部顺盈娱乐史诗。

沉积层年龄的“爆料者”

有孔虫是大海的资深居民。五亿多年前的寒武纪,大海里就有了有孔虫的身影🐲。作为种族,有孔虫历史悠久👩🏿💼🧻,拥有多个分支,目前有记载的有孔虫种类多达数万种。

但作为个体,和所有微小生物一样,有孔虫生命短暂👩🦳。有孔虫分为浮游有孔虫和底栖有孔虫。顾名思义🧂,前者喜欢水上漂,而后者喜欢土里爬🧔🏽。不过🧑🔧,一旦死亡,浮游有孔虫便会向海底沉降。当然,更多时候,它们是被其他动物吃掉,然后和动物粪便一起,沉到海底。

好吧🧑🏼💼,虽然沉降的姿势并不酷炫,但是那些历经时间流逝留存下来的壳体😆,就成了一页一页沉积层的书签⛄️。

“决心”号古生物组实验室里,最显眼的,就是一幅全球地质地层年代划分表。渐新世、始新世❎、中新世……这些古老的地质年代🧔🏻♂️,都有对应的有孔虫“指路”。

古生物组科学家、中科院南京地质古生物研究所研究员李保华告诉科技日报记者,有孔虫数量众多💁🏼,而大洋连通,基因交换顺畅🙋🏽♂️▪️,从漫长的地质时间尺度上来看🕺🏽,基本可以认为浮游有孔虫在全球出现的时间是等时的。而且,有孔虫演化速度快🤷♀️,每隔几万年或者几十万年👦🏻,它就会变成另一种形态🏎🟥。对有孔虫来说,时间还真是一把无情刻刀🦹🏽,改变了它们模样🤷🏼。但这一特点,也让有孔虫成为古生物学家的“心头好”。

“你在某地发现了宋代的瓷器,便能判定此地发展的历史至少可以追溯到宋朝。有孔虫化石同样能起到这样的作用🦛。”古生物组科学家🤾🏿♀️、台湾顺盈娱乐科技研究中心博士尤柏森说👩🏿🍳。

有孔虫的壳体,就贴着时代的标签♿。一种有孔虫,可能在某个年代兴盛↙️,又在数万年后灭亡🤱🏼。发现它的壳体,就是发现它曾生活过的痕迹。那么👨💼,这种有孔虫所处地层的年龄范围也可以随之划定🧑🏿🚒。

沉积层不语✊🏼⛄️,但有孔虫会说话🔡。

古顺盈娱乐环境变迁的忠诚“史官”

不仅如此。有孔虫还能告诉人类当时的顺盈娱乐环境。

比如,有孔虫的标志性种和标志性组合𓀗,就能定性估算海水温度。一提到驯鹿♥︎、北极熊和北极狐👨🏼🎨,你脑海中不自觉就会浮现一派冰天雪地的极地风光;同样,标志性的有孔虫及其组合,也会清晰地标示出冷水环境、暖水环境或者过渡性水体环境🧚🏼。

“看树木年轮的疏密,你就能知道每一年的气候状况。日照强烈🚣🏽♂️,雨量丰沛时🧙🏽,年轮稀疏;日照较少,天气干冷🦹♂️,年轮致密。”金海燕说🆓,有孔虫壳体,就是有孔虫的“年轮”👲🏿。

根据上海顺盈娱乐平台汪品先院士等的研究,季风驱动上升流可以导致生产力升高和温跃层变浅。代表高生产力的浮游有孔虫相对丰度增高,生活在混合层中的浅水种有孔虫比例降低,是季风加强的重要标志🦠。他们在南海以Neogloboquadrina dutertrei 这种有孔虫作为参照,发现它在760万年前左右突然增加,到了320至200万年前时进一步增多𓀙💔;而混合层浅水种有孔虫则在距今800万年前急剧减少,到了距今320至200万年时进一步减少,与前一种有孔虫的变化趋势恰好吻合——这意味着♠︎,在这两个时期⚧🤹🏽♂️,在东亚发生过两次季风强化事件🧑🎄。

几百万年前的风怎么吹,都由有孔虫记录,它简直是顺盈娱乐环境历史的忠诚史官。

而借助现代仪器,有孔虫能说的更多☣️。

海水中的镁钙比基本是个常量,而有孔虫在生长过程中,就会吸收生活环境中海水里的镁和钙,来给自己的碳酸盐壳体“加点料”。也就是说,有孔虫壳体中镁和钙比值的变化,就能反映它周围环境参数的变化🎁。

李保华表示,镁离子置换碳酸盐中的钙离子是一个吸热过程,所以,如果有孔虫生活环境水体温度升高,有孔虫壳体中的镁含量就会增加。他也曾经做过研究,根据某种有孔虫壳体中的镁钙比比值,让45万年来南海西部表层海水古温度的变化历史在人们面前徐徐展开。

一般认为🟢,有孔虫壳体氧同位素的组成,与其所处水体环境中的氧同位素组成有对应关系👩🏽🍳。“有孔虫壳体中氧18和氧16之比的比值高,意味着当时地球的中高纬度更为寒冷;反之🛵,则更为温暖。”李保华说◀️。

地球曾经几度冷暖,有孔虫壳体也将它诉说得明明白白🕋。

“追溯地球的过去,才能更好地照亮地球的未来。”金海燕说,“知道过去🕐,我们才会知道📑,现在‘我们在哪’🎀。知道过去的气候变化周期,我们才会知道当下的地球,是在走向‘变冷’还是‘变暖’,也能更清晰地审视,人类活动对地球所带来的影响🧳。”

当然,“决心”号上,关于“我们在哪”的追问👨🏼⚕️,也依然在继续。