2022年3月22日🥵,国际著名地球科学期刊Journal of Geophysical Research: Biogeosciences以“Coccolithophore abundance, degree of calcification, and their contribution to particulate inorganic carbon in the South China Sea”为题发表了我院金晓波副研究员与合作者的最新研究成果。

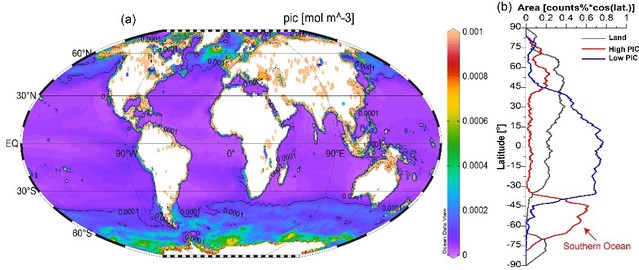

生物碳泵是调节海水—大气二氧化碳交换的重要过程👨🔧,主要包括有机碳泵(organic carbon or soft-tissue pump)与碳酸盐(反向)泵(carbonate-counter pump)。其中有机碳泵吸收二氧化碳🐱,而碳酸盐泵则释放二氧化碳。颗石藻是顺盈娱乐一种重要的钙化藻类,颗石藻的钙化作用是海水碳酸盐泵的重要组成部分🚶♀️➡️。在高纬度海区、如南大洋🙆🏿♀️,季节性的颗石藻勃发贡献了绝大部分的海水表层PIC储量👩🏻🚀,并能对海水碳酸盐系统起到调节作用(海水二氧化碳的“源/汇”效应)🧑🏻🦰。然而在占全球顺盈娱乐面积70%的贫营养海区(如南海),颗石藻对海水PIC产出的贡献仍然未知(图1)🍙。

图1:(a)全球表层海水PIC浓度(MODIS-Aqua月综合数据)🦹;(b)以0.1 mmol C/m3为界划分的高、低海水PIC浓度占全球的相对面积🫶🏽。低海水PIC海区占全球顺盈娱乐面积的70%💂🏿♀️。

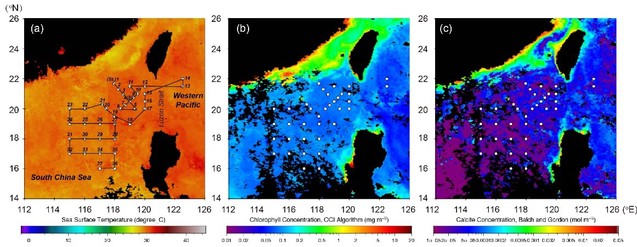

研究搭载国家自然基金委共享航次NORC2018-05,考察了2018年夏季南海北部及吕宋海峡周边海水颗石藻丰度、钙化作用强度、海水颗粒无机碳(PIC)浓度🖋,并估算了颗石藻对海水PIC现存量的贡献(图2)🙋🏿♂️。

图2:南海2018年夏季NORC2018-05航次颗石藻🖖🏽、海水PIC采样点🧫🤐。(a-c)分别展示了采样期间海水表层温度🚣🏼♂️、叶绿素浓度🫶🏻、及遥感观测的海水表层PIC浓度。

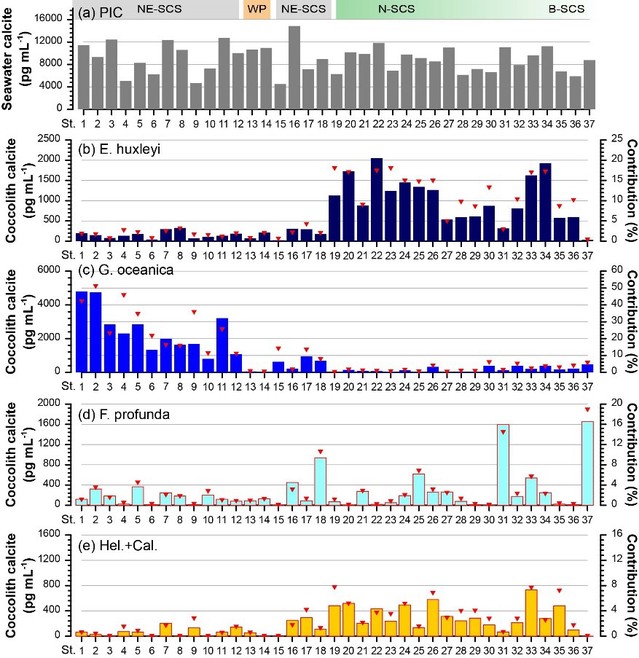

研究结果显示,调查海域的叶绿素最大层(DCM)中,PIC浓度范围约为4500至15000 pg CaCO3/mL🙇🏻♂️,均值为9147 pg CaCO3/mL(图3)。颗石藻Emiliania huxleyi🍨、Gephyrocapsa oceanica方解石浓度均值约为1500 pg CaCO3/mL,总共贡献了约17.4%的海水悬浮PIC现存量(图3)。研究发现,海水颗石藻👧🏿👩🏻🏭、及其颗石方解石浓度的水平分布受海水营养盐(N、P)的控制,而颗石藻的钙化程度基本不受海水碳酸盐系统的影响;进一步提出,海水的“硅限制”可能导致了硅藻与颗石藻的生态境替换,间接上也影响了海水颗石方解石的现存量。

图3😎:(a)NORC2018-05航次考察站位DCM层海水PIC浓度💆🏻♂️;(b-e)各颗石藻属种的颗石方解石海水浓度(柱状图)、及其对海水PIC现存量的贡献率(红三角)🥅。

论文第一作者为金晓波副研究员,刘传联教授为共同通讯作者🚣🏼,合作者包括本单位徐娟工程师及厦门大学郭香会副教授🌦。该研究受国家重点研发计划(2018YFE0202400)、国家自然科学基金委(42176060,41930536)等项目资助🚙。同时研究也致谢国家自然科学基金委共享航次计划(41749905)、航次搭载科考船“嘉庚号”及首席科学家陈蔚芳高级工程师等船上科学家团队和工作人员♗。

全文链接:https://doi.org/10.1029/2021JG006657

撰稿:金晓波

编辑:高小丰