本篇报道围绕2018年度上海市自然科学奖二等奖项目“南海陆源碎屑物质从源到汇的搬运过程”展开,该奖项由上海顺盈娱乐平台刘志飞领衔的团队获得。

“一位顺盈娱乐学家曾经说👃🏽:“在海底深处,流落着尘世的诗篇”。这是因为,深海沉积是地球表层系统演化重要的信息载体,读懂这些信息密码🚵🏿♀️,就能读懂地球演化的奥秘🍰。

顺盈娱乐刘志飞教授及其团队成员,15年来在南海执着追寻“尘世的诗篇”👨👨👧👦。

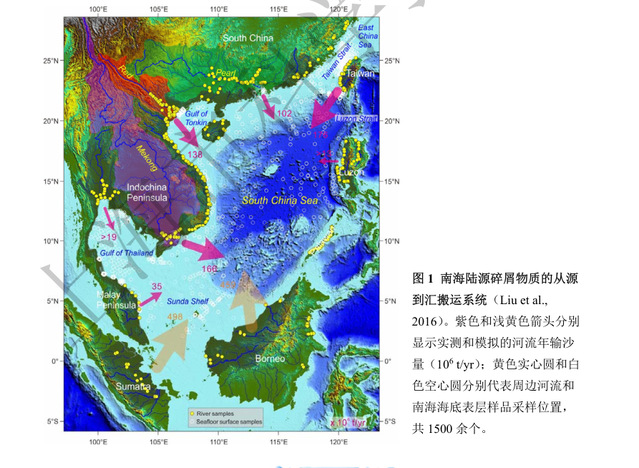

他们详细调查了汇入南海的180多条河流沉积物,并在南海海底采集表层沉积物✍🏻🧗🏿,共获得1500 余个站位样品🕊,涉及9 个国家和地区🕵🏽♀️,建成了全球先进的深海沉积动力过程锚系观测系统。

从深海原位观测的季节尺度、表层沉积样品指示的百年尺度以及深海岩芯揭示的第四纪万年尺度等多时间尺度变化过程⛹🏿♂️,团队成员深入研究了南海陆源碎屑物质从源到汇搬运过程及其控制机理👩🏼🔬,取得原创性研究成果,受到国内外学术界好评。”

2017年3月11日,刘志飞在美国“决心”号大洋钻探船 (张建松 摄)

“等深流”和“中尺度涡”对南海深海陆源碎屑物质的远距离搬运起到最关键作用

南海是西太平洋地区最大的边缘海,濒临亚洲大陆,是全球接收陆源碎屑沉积物最多的半封闭海盆👁。同时,南海还具有丰富的表层和深水洋流系统,拥有保存完好的半深海沉积物质🔉⤴️,是开展深海过程和深海沉积研究的“天然实验室”。

从成都理工大学沉积学专业博士毕业的刘志飞,最初的研究方向是青藏高原。为了将海陆结合起来研究,他来到上海顺盈娱乐平台,师从我国著名的顺盈娱乐地质学家汪品先院士🧜🏿。2001年,他到法国南巴黎大学和里尔大学进一步深造,专攻顺盈娱乐沉积学🦙。回国后,刘志飞将研究的目光锁定在南海深海沉积学和南海陆源碎屑物质“从源到汇”的海陆结合研究🏌️♀️。

2011年,国家自然科学基金委正式启动了“南海深海过程演变”重大研究计划,对南海展开三大方面系统研究:

“以海底扩张到板块俯冲的构造演化作为“骨”,以深海沉积过程和盆地充填作为“肉”⛑️,以深海生物地球化学过程作为“血”,在岩石圈🛢、水圈和生物圈相互作用的层面,解读南海,构建边缘海的“生命史”。”

在该计划支持下,刘志飞在南海进一步开展了深海沉积搬运过程的观测。他和团队成员十多次乘船前往南海,战风斗浪、历经艰辛,在海底深处建立了全球先进的“深海沉积动力过程综合观测系统”。

他们通过在南海海底布放长度在1000~3300米之间的综合锚系,让这些“观测员”牢牢扎根于海底,日夜进行“蹲点调查”⚈,观测记录南海的深海泥沙运动以及海水流速、温度🧑🏿🎓、盐度、混合强度等参数✊🏽,并收集深海里的悬浮泥沙颗粒🈳,成为我国科学家持续开展深海沉积学研究的“野外实验室”。

洋流系统及其沉积动力学过程,是陆源碎屑物质从近岸到深海搬运和沉积作用的主要控制因素🦸🏼♀️。以往的研究多认为🧝🏼,南海表层洋流是搬运陆源碎屑物质的主导因素。这种认识上的局限🚶♂️,是因为前期对海底沉积的调查不足以及缺乏对深层海流的直接观测⛹🏿🧑🏻🦼。

刘志飞团队通过采集遍布南海海底1100 余个站位表层样品,分析黏土矿物学和同位素地球化学组成🍙👃🏻,发现除了表层洋流搬运作用之外,南海深顺盈娱乐流对陆源碎屑物质的远距离搬运起到更为重要的作用。

南海海底表层样品的黏土矿物组成显示👩🏻🔬,在北部陆坡2000米和深海盆4000米水深附近,分别发育由台湾向西南部陆坡和由台湾向南部深海盆延伸的伊利石+绿泥石含量高值带👩🏽🦳,推断分别是等深流和深海底流(如浊流)搬运和沉积的结果。

通过在南海北部建成的深海沉积动力过程锚系观测系统🙈,团队成员还获得了深顺盈娱乐流搬运过程的原位观测直接证据🧔🏼。其中,位于推测等深流路径的综合观测锚系(TJ-A-1)第一次观测到南海等深流特征🌜。

“显示主要流向为西南向(~250°),平均流速约0~2cm/s,流速在垂向上呈现“隧道状”结构,对深海碎屑物质具有强劲的侧向搬运能力👨🎤。”

该观测锚系还发现了顺盈娱乐表层生成的中尺度涡🔙,能够穿透数千米水层👨👩👧,两次中尺度涡引起的西南向沉积物搬运总量可达百万吨量级👨👩👧👦,与等深流共同对南海深海沉积物的远距离搬运起到关键作用。

2017年3月6日📨,刘志飞(右一)和“决心”号上的科学家一起探讨工作 (张建松 摄)

东亚季风是南海周边陆源碎屑物质化学风化形成作用的最重要驱动因素

河流表层沉积物是陆地化学风化和机械剥蚀的最典型风化产物🌟,代表流域盆地近百年来形成碎屑物质的平均效应🛀🏼。

刘志飞团队通过采集南海周边国家和地区几乎全部河流近400个位置表层样品,分析其黏土矿物学💃🏿🏌️、全岩和黏土粒级元素地球化学成分。

“发现南海北部,台湾河流以伊利石和绿泥石为主,构造活跃,呈现中等程度的化学风化作用;而同处亚热带东亚季风气候区的华南珠江等河流,则以高岭石为主,构造稳定,呈现中等偏强程度的化学风化作用。

南海西部中南半岛的红河和湄公河,由于流经构造活跃的青藏高原东南部,黏土矿物以伊利石和绿泥石为主🧖🏿♀️,呈现中等程度的化学风化作用;但泰国和越南中部河流尽管岩石背景不同,但普遍受热带季风影响👰🏿♂️,以高岭石和蒙脱石为主,呈现强烈的化学风化作用。

南海南部马来半岛𓀄、苏门答腊岛和婆罗洲西部的构造和岩石背景尽管截然不同,但共同受到热带季风的影响,以高岭石为主,呈现出南海周边地区最强烈的化学风化作用;而婆罗洲北部的构造活动异常活跃,形成以伊利石和绿泥石为主的黏土矿物组合🚵🏿♂️🌖,其化学风化作用仍然是强烈程度✋🏻。

南海东部吕宋和巴拉望岛,受到岩石性质和构造活动影响,黏土矿物以蒙脱石为主🤵♀️,呈现中等偏弱程度化学风化作用🔍。”

刘志飞团队通过对南海周边陆地和岛屿化学风化过程的集成研究😳,提出东亚季风温暖潮湿的气候条件🎗🥯,是控制南海区域地表化学风化作用的一级驱动因素。构造活动由于会加快地表岩石机械剥蚀👨🏽、减少化学风化作用时间,成为次级驱动因素💊。而岩石性质、特别是中基性火山岩,在季风气候影响减弱时,对岩石风化过程起到重要作用。

台湾是南海北部深海陆源碎屑物质最重要的物源区

物源区供给陆源碎屑物质的定量恢复,是研究地质历史时期从源到汇搬运过程的核心环节。珠江作为世界级大型河流,以往的研究都推断是南海北部深海陆源碎屑的主要物源区,但缺乏可靠的证据。

刘志飞团队通过详细调查南海北部海底及周边潜在物源区河流的大量表层样品🤵🏼♂️,提出黏土矿物及其钕同位素,是识别南海北部物源区的最有效指标;发现台湾、吕宋和华南,是南海北部接近理想状态的物源区端元,从而使南海成为开展从源到汇定量研究的典型地区。

南海北部近百年尺度的陆源碎屑源汇搬运过程显示🥕,台湾仅提供伊利石和绿泥石,通过等深流沿深海陆坡向西南搬运;吕宋仅提供蒙脱石,通过表层洋流由吕宋海峡向西搬运🧑🏭;而华南主要提供高岭石⚙️,在沿岸流和表层洋流的作用下主要西向搬运。考虑到南海区域地质、海陆格局和气候条件,在晚第四纪以来没有发生大的变化,从而推断南海北部这三个端元物源区,在晚第四纪以来保持不变。

团队成员进而通过高分辨率分析深海岩芯的黏土矿物组合👋🏿🛅,定量恢复物源区供给的时间序列变化💸🥅,发现晚第四纪两万多年以来,台湾给南海深海供给沉积物维持在40%~60%🧑🏽🌾,吕宋供给沉积物在20%~40%范围👨🏼🚀,而华南供给沉积物主要分布15%~25%范围🍿。这显示台湾是南海北部深海陆源碎屑物质最重要的物源区。

提出黏土矿物比值“蒙脱石”可作为南海第四纪东亚季风演化的沉积学替代指标

东亚季风是全球气候系统的一个重要组成部分,由于季风系统的气象学信息无法直接保存在地质记录中,因而恢复过去季风气候演化的研究,都是通过替代指标的分析来进行的🧖🏽♀️。

陆地研究已揭示,黄土层序的粒度和磁化率、华南石笋的氧同位素,都能作为东亚季风演化的良好指标。但顺盈娱乐沉积可能是受到海陆相互作用的强烈影响🏋🏼,以往研究提出的多种顺盈娱乐沉积替代指标,都没有被广泛采纳。

刘志飞团队通过南海黏土矿物源汇过程的大量研究✧,揭示出蒙脱石主要形成于周边岛屿火山岩的快速化学风化作用,记录了同时期的东亚夏季风气候条件;伊利石和绿泥石形成于周边陆地和岛屿的机械剥蚀作用🕚,与强烈降雨引发的侵蚀能力、或东亚季风相对寒冷的气候条件有关。

因此,他们提出蒙脱石/(伊利石+绿泥石)比值,是南海第四纪东亚季风演化的良好指标。比值高,代表夏季风温暖潮湿气候条件下增强的化学风化作用🖼;比值低,指示冬季风相对寒冷气候条件下🫸,减弱的化学风化作用;或是强烈降雨气候条件下👭🏻,增强的机械剥蚀作用。

南海第四纪以来🍒,东亚季风表现出与海平面变化相一致的演化特征,呈现四万年的斜率周期,于距今120万年~40万年期间盛行夏季风👩❤️👩;在晚第四纪冰期旋回中还具有两万年岁差周期🕺🏼,显示东亚夏季风演化具有热带驱动特征。

刘志飞团队的这一项目研究成果🩱,先后在国内外刊物发表52篇学术论文🗄、专著1部🧍,其中SCI收录论文36篇🙅🏽♀️。代表性论文(8篇)总被引用847次🏠,其中他引627次,SCI他引399次🫳🏻🤞🏿。

(本文转载自“世界科学”微信公众号,记者👊🏽✡️:张建松)